Em 1993, a primeira vinda de Madonna ao Brasil gerou uma repercussão inédita na sociedade civil brasileira. Rádio, TV e jornal dedicaram reportagens de destaque enaltecendo o fenômeno provocado pela rainha do pop em solo nacional; do roteiro turístico de Madonna às demonstrações ávidas de idolatria por seus fãs, nada escapava. O mundo era outro, e a destemida intérprete, com suas indiscrições políticas e escândalos calculados, personificava uma liberdade e um gozo pela vida tão almejados por uma juventude que, além de viver os horrores da epidemia da AIDS, havia provavelmente crescido na ditadura militar. Nos dias que sucederam a chegada da artista, as colunas de opinião nos principais veículos do país dividiam-se entre o fascínio e o choque; entre a paixão e o conservadorismo; entre os debates fúteis sobre o “moral” ou “imoral”.

E no último sábado (4), foi precisamente a mesma necessidade do gozo que levou os brasileiros a lotar a Praia de Copacabana e formar um dos maiores públicos para qualquer show musical de toda a história. Na areia, em uníssono, ora os fãs bradavam sobre a necessidade de cravar participação em um momento épico, ora resmungavam ao pensar nas inúmeras possibilidades de furto associadas a um evento gratuito e feito num espaço aberto. Mas contrariando as razoáveis inseguranças do público, o Itaú, a Bonus Track e a prefeitura do Rio estavam, de fato, preparados para lidar com tamanha responsabilidade: com revistas em todos os acessos e policiamento excepcional, relatos de violência foram felizmente escassos. Aos presentes, restou aproveitar um show tecnicamente irretocável de Madonna, que, quer estivesse cantando seus hits enérgicos ou as baladas amadas pelos fãs, arrancou coros, lágrimas e muita dança de uma plateia de mais de um milhão e meio de pessoas.

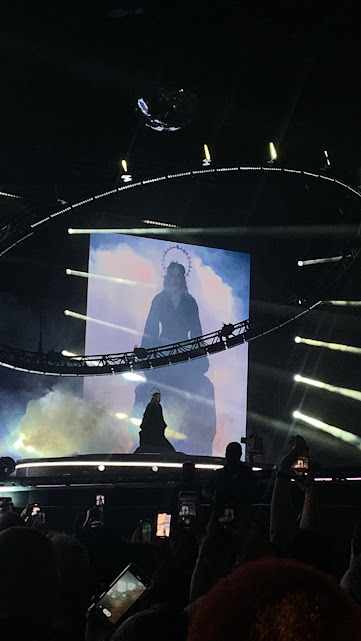

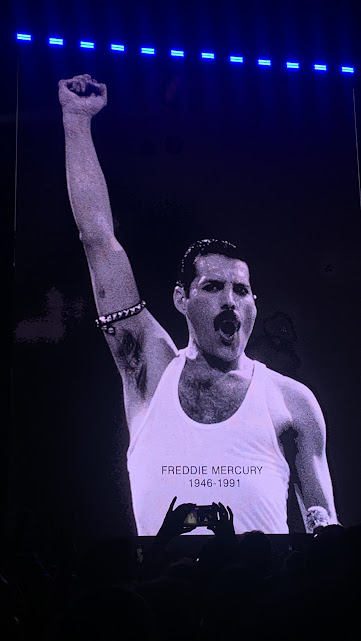

Com pouco mais de uma hora de atraso, a fumaça serrada do palco deu espaço para a cantora, que iniciou a apresentação com Nothing Really Matters, do Ray of Light. A setlist seguiu o mesmo formato das outras apresentações internacionais da turnê Celebration, que soleniza os quarenta anos da carreira de Madonna. Em sua execução, o show é repleto de simbolismos e conta a história da artista por meio de artifícios audiovisuais. Aos fãs mais dedicados, inspira e emociona na mesma medida, a exemplo do momento em que, ao fim de uma performance de Holiday lotada de dançarinos, Madonna vê-se gradualmente solitária em um palco cada vez mais escuro. Já nos primeiros acordes da faixa seguinte, Live to Tell (ou Viver para Contar, em tradução livre), imagens de figuras próximas da cantora vitimadas pelo vírus HIV tomam os telões enquanto o palco se mantém sendo uma pista de dança, mas agora ocupada unicamente por Madonna, que sobreviveu para contar e homenagear as trajetórias de seus diversos amigos que faleceram.

Fato é que, já no fim do primeiro ato, a artista iniciou as discussões que já lhe são intrínsecas: a represália estatal, religiosa e, por fim, civil. Conforme as canções despontavam, Ciccone apontava e subvertia os símbolos daqueles que, no passado — quiçá presente —, reprimiram e demonizaram corpos que deturpavam os “valores familiares”, imputando-os castigos divinos que sequer podiam, podem ou poderão ser um dia comprovados. Outrora, a artista mergulhava em desejos, reacendendo os debates que, na década de 1990, fez em TV aberta sobre as relações entre pudor, normalização da degradação e profanação do sexo, que geravam jovens cada vez mais culpados e menos cientes de como, simplesmente, evitar o segundo filho antes de finalizar o ciclo básico escolar.

Embora Madonna, mais uma vez, tenha promovido ganhos ao debate social, a artista também valeu-se do momento para, ao público, entregar novos símbolos e signos que, com sua partida, perdurarão no imaginário social. Seu corset à lá bandeira brasileira, as cenas de masturbação, que são uma recriação de sua apresentação na Blond Ambition World Tour (1990), com sua lingerie vermelha, que outrora foi parte de referências à M-Dolla, alter ego utilizado na divulgação de Hard Candy (2009), cruzarão as barreiras do tempo e sentarão ao lado da estética punk sustentada no início de sua carreira, das vestes sadomasoquistas de Ditta, alter ego que guiou Erotica (1992), e inúmeros outros momentos e visuais apoteóticos de sua vasta e sólida jornada enquanto multiartista e performer.

Depois do último fim de semana, aquela analogia com a primeira vinda de Madonna ao Brasil nos mostra que o mundo era, sim, outro — mas nem tão diferente quanto parece. Algumas coisas continuam as mesmas, e Madonna, apesar da passagem cronológica do tempo, é uma delas: aos 65 anos de idade, permanece perfeitamente capaz de emprestar sua própria jovialidade e desobediência a uma geração que, bem como em 93, precisa dela. Sua rebeldia e vontade de mudar parecem se fazer particularmente necessárias para uma juventude que, carente de verdadeiros ícones, se torna cada vez mais conservadora, complacente e, mais preocupante ainda, plenamente careta. Mais espantosas e indecentes do que qualquer ato de Madonna, por sinal, foram as declarações feitas por jovens influenciadores e políticos associando o espetáculo com a tragédia climática que vem assolando o sul do país.

Na caminhada de quase três quilômetros entre a praia de Copacabana e o edifício de uma tia na qual estava hospedado com alguns amigos, nem mesmo uma tentativa de furto no túnel Sá Freire Alvim conseguiu abalar minha euforia. “Madonna deixou no ar um sopro de vitalidade. Saúde, alegria, tesão”, escreveu Caio Fernando Abreu na ocasião de 93. Assim como na época, ela ainda nos dá vontade daquela coisa sagrada que é viver, a despeito daqueles que, do alto de seus perfis no X (e não mais nas colunas de jornal), insistem em discutir a moralidade de sua arte, ou de sua própria existência.

No percurso para o apartamento, silenciosos e num tipo quase epifânico de exaustão, a geralmente inevitável pergunta “vocês fariam tudo de novo?” sequer deu as caras: não precisávamos dizer nada um ao outro para saber que, do longo trajeto de ida e volta à completa abstração de nossas inseguranças acerca do evento, tudo havia valido a pena.

Já em casa, testemunhando o entusiasmo que irradiava daquela meia dúzia de jovens cansados, minha tia avó, aos oitenta e três anos, disse um sonoro e coincidente “Deus abençoe a Madonna”. Coincidente porque todos nós estávamos provavelmente pensando algo similar, e mais ainda porque, ao falar de Madonna em 93, Abreu disse o mesmo. “E pouco importa se Ele (Deus) existe, porque ela (Madonna) também não existe. Existem símbolos. São eles que mobilizam e, mesmo quando não bastam, são necessários. Melhor ainda se forem belos. E repito, do bem. Do lado certo da luz, compreende?”.